La diversidad cultural refleja la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en el mundo y que, por ende, forman parte del patrimonio común de la humanidad. Según la UNESCO, la diversidad cultural es "para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos".

La diversidad cultural se manifiesta por la diversidad del lenguaje, de las creencias religiosas, de las prácticas del manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la estructura social, en la selección de los cultivos, en la dieta y en todo número concebible de otros atributos de la sociedad humana.

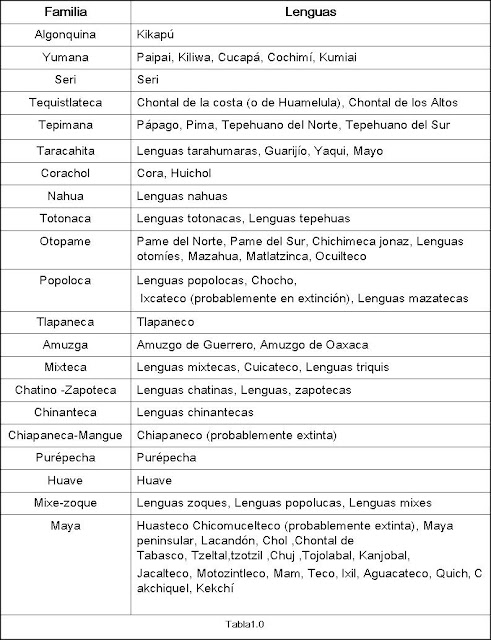

México es el segundo país de

mayor diversidad cultural en el mundo, después de India. Cuenta con 62 pueblos

indígenas con sus lenguas, sin contar las variantes. Esto representa a más de

12 millones de personas que suponen alrededor de la quinta parte de la

población de México.

Pueblos indígenas por entidad federativa

Pueblos indígenas por entidad federativa

Estado

|

Pueblo indígena

|

| Baja California | Cochimí, cucapá, kiliwa, kumiai y paipai |

| Campeche | Maya |

| Coahuila | Kikapú |

| Chiapas | Cakchiquel, chol, jacalteco, kanjobal, lacandón, mame, mochó, tojolabal, tzeltal (tseltal) , tzotzil (tsotsil) y zoque |

| Chihuahua | Guarijío, pima, tarahumara y tepehuán |

| Distrito Federal* | Maya, mazahua, mazateco, mixe, mixteco, náhuatl, otomí, purépecha, tlapaneco, totonaco y zapoteco |

| Durango | Tepehuán |

| Guanajuato | Chichimeca jonaz |

| Guerrero | Amuzgo, mixteco, náhuatl y tlapaneco |

| Hidalgo | Náhuatl y otomí |

| Jalisco | Huichol |

| México | Mazahua, náhuatl y otomí |

| Michoacán | Mazahua, otomí y purépecha |

| Morelos | Náhuatl |

| Nayarit | Cora y huichol |

| Oaxaca | Amuzgo, chatino, chinanteco, chocho, chontal, cuicateco, huave, ixcateco, mazateco, mixe, mixteco, triqui y zapoteco |

| Puebla | Chocho, mixteco, náhuatl y totonaca |

| Querétaro | Otomí y pame |

| Quintana Roo | Maya |

| San Luis Potosí | Huasteco, náhuatl y pame |

| Sinaloa | Mayo |

| Sonora | Mayo, pápago, pima, seri y yaqui |

| Tabasco | Chontal y chol |

| Veracruz | Náhuatl, tepehua, popoluca y totonaca |

| Yucatán | Maya |

Muchas de las costumbres indígenas, prevalecen hasta hoy, sobre todo las gastronómicas:

• La ingesta del maíz en distintas formas, tortillas, tamales, atoles, pozole, etc. La nixtamalización del maíz, otro proceso prehispánico que se conserva hasta nuestros días. El uso de chiles y salsas con base en ellos, los mullís (moles) el consumo de insectos y la hueva de los mismos como importante fuente de proteínas, como chapulines, jumiles, gusanos de maguey, diversos tipos de hormigas, etc.

• La medicina y tratamientos herbolarios eran usuales entre los indígenas, con un concepto mágico religioso que incluía baños de temazcal, masajes, vaporizaciones, inhalación, unguentos, infusiones, brebajes, cataplasmas, etc.

• La educación indígena era puntualmente afectuosa con los menores, tanto padres como maestros se basaban en los libros del Huehuetlatoli (libro de consejos y palabras de los viejos) donde se les enseñaba valores, respeto y normas de vida.

VESTIMENTA

Vestimenta femenina:

La ropa de uso cotidiano de las mujeres indígenas es más

colorida y vistosa que la de los hombres, además, conserva más los rasgos

prehispánicos. En la parte de arriba se suele utilizar: el quechquemitl, una

especie de blusa triangular con la punta hacia abajo, formado por dos

rectángulos. Esta prenda era usada principalmente por la élite, incluso se

puede apreciar en la representación de la diosa de las aguas terrestres,

Chalchiuhtlicue, en el códice Fejérváry-Mayer.

Algunas esculturas femeninas mayas, toltecas, teotihuacanas y aztecas portan el quechquemitl. Actualmente, esta prenda es de uso común en las comunidades otomíes de Querétaro e Hidalgo, huastecas y nahuas de San Luis Potosí, purépechas de Michoacán y huicholes de Jalisco.

El huipil es parecido a una blusa cuadrada sin mangas. También existen piezas prehispánicas teotihuacanas, mayas y aztecas donde se observa la utilización del huipil por parte de las deidades, incluso el códice Florentino muestra algunos ejemplos de esta prenda.

Este tipo de indumentaria se encuentra en Oaxaca, usada por los mazatecos, triques, mixes y chinantecos, y en Chiapas, en lugares habitados por tzotziles y tzeltales.

Por otra parte, la blusa bordada no aparece en ninguna figura precolombina debido a que este atuendo comenzó a usarse durante la Colonia, y ha permanecido como parte de la indumentaria característica de los pueblos indígenas hasta nuestros días. Es utilizada principalmente por mujeres nahuas de Puebla, otomíes de Tlaxcala y purépechas de Michoacán. La prenda de la parte inferior o que se colocan en la cintura son: enagua y enredo o falda, esta última se llama así porque existen distintas formas de atarse a la cintura, mediante una faja tejida que se amarra en la falda, pero si esta tiene resorte entonces la faja se ata en la blusa.

Las mujeres purépechas de Michoacán usan esta prenda en color negro y se distingue de otros grupos indígenas porque lleva flecos en los extremos.

El complemento del enredo y la falda es la faja bordada en telar de cintura, de uso común en Puebla, Chihuahua, Veracruz y Michoacán.

Algunas esculturas femeninas mayas, toltecas, teotihuacanas y aztecas portan el quechquemitl. Actualmente, esta prenda es de uso común en las comunidades otomíes de Querétaro e Hidalgo, huastecas y nahuas de San Luis Potosí, purépechas de Michoacán y huicholes de Jalisco.

El huipil es parecido a una blusa cuadrada sin mangas. También existen piezas prehispánicas teotihuacanas, mayas y aztecas donde se observa la utilización del huipil por parte de las deidades, incluso el códice Florentino muestra algunos ejemplos de esta prenda.

Este tipo de indumentaria se encuentra en Oaxaca, usada por los mazatecos, triques, mixes y chinantecos, y en Chiapas, en lugares habitados por tzotziles y tzeltales.

Por otra parte, la blusa bordada no aparece en ninguna figura precolombina debido a que este atuendo comenzó a usarse durante la Colonia, y ha permanecido como parte de la indumentaria característica de los pueblos indígenas hasta nuestros días. Es utilizada principalmente por mujeres nahuas de Puebla, otomíes de Tlaxcala y purépechas de Michoacán. La prenda de la parte inferior o que se colocan en la cintura son: enagua y enredo o falda, esta última se llama así porque existen distintas formas de atarse a la cintura, mediante una faja tejida que se amarra en la falda, pero si esta tiene resorte entonces la faja se ata en la blusa.

Las mujeres purépechas de Michoacán usan esta prenda en color negro y se distingue de otros grupos indígenas porque lleva flecos en los extremos.

El complemento del enredo y la falda es la faja bordada en telar de cintura, de uso común en Puebla, Chihuahua, Veracruz y Michoacán.

Vestimenta masculina:

La ropa masculina que en la actualidad visten los grupos indígena fue introducida en el periodo posterior a la Conquista: camisas lisas, pantalones y sombreros, los cuales sustituyeron al taparrabo, la faldilla, el enredo —una mezcla entre el taparrabo y la faldilla— y al xicolli —parecido a una playera abierta al frente—.

El taparrabo fue la prenda básica en la mayoría de las culturas mesoamericanas, se dejó de utilizar en el siglo XVI y se optó por los calzones de manta.

Algunas regiones conservan la tilma o capa, que denota autoridad conjuntamente con el bastón, son utilizados por los mayordomos o el consejo de ancianos, que forman parte de los cargos políticos de las comunidades indígenas. Hoy en día se portan la camisa bordada, el gabán tejido, los jorongos y los cinturones de bolsita.

El paño de cadera, también conocido como taparrabo, aparece en murales y figuras de piedra y cerámica de culturas precolombinas como la olmeca, zapoteca, teotihuacana, maya, tolteca y azteca; así como en una representación de Quetzalcóatl-Ehécatl, procedente de Calixtlahuaca, que se exhibe en el Museo de Antropología e Historia del Estado de México.

La camisa bordada de manta se puede encontrar entre los mam de Guatemala y los tzeltales y mayas de Chiapas. Mientras que el gabán es de uso cotidiano entre los otomíes del Estado de México y en la comunidad de Villagarcía, Zacatecas.

El enredo masculino se aprecia en esculturas olmecas, mayas y aztecas. En el caso de la faldilla, esta fue usada por los mayas, aztecas, zapotecos y mixtecos como lo muestran los objetos encontrados en los zonas arqueológicas.

GASTRONOMÍA

La Gastronomía Indígena en México, esta caracterizada como una de las más diversas y exquisitas del mundo, la cocina mexicana contemporánea tiene sus orígenes en las llamadas culturas del maíz, localizadas en Mesoamérica y actualmente representadas por más de 62 pueblos indígenas.

La diversidad gastronómica indígena se nutre de la diversidad de los ecosistemas existentes, que provee los ingredientes para la elaboración de los alimentos con fines nutricionales, medicinales, festivos y religiosos, lo que implica un aprovechamiento y conocimiento de los diferentes recursos naturales, como son: la recolección, la agricultura, la ganadería, la pesca o la caza, según el entorno. Por otro lado, la modificación de los ambientes cercanos a la vivienda indígena, permite la crianza de animales de traspatio que enriquecen y dan sabor a la cultura gastronómica de cada pueblo.

Asimismo, la forma de preparar los alimentos entre las culturas indígenas, tiene todo un proceso histórico, que va desde las prácticas e ingredientes prehispánicos, hasta los productos que trajeron las diferentes culturas que llegaron a estas tierras en la época colonial (europeos y africanos). Esto nos indica las diferentes relaciones que se dan entre los pueblos indígenas y su medio ambiente, son las formas de relacionarse, de conocimiento de su entorno y de la construcción cultural a partir de la creación de alimentos, lo cual da una identidad propia de cada pueblo indígena.

El ciclo agrícola, al que podemos decirle alimentario, es por lo que se rigen en su mayoría las comunidades indígenas, las concepciones de los astros y cómo influyen en la lluvia, en la cosecha, en la formación de los productos que nos da la madre tierra y el manejo de estos para la preparación de alimentos para los dioses y para el consumo cotidiano, es la vida cotidiana de las comunidades indígenas.

POR EJEMPLO:

• Mole (típico de Puebla y Oaxaca)El mole es una de las salsas más sofisticadas de la cocina mexicana. Su elaboración implica la utilización de diferentes chiles, chocolate y algunas semillas como las nueces, pistaches y ajonjolí, además de especies como la canela y el clavo. Existen diferentes versiones de este platillo aunque las más famosas son el mole negro de Oaxaca y el mole poblano, considerado el más representativo de la cocina mexicana.

• Cochinita Pibil (típico de Península de Yucatán) Ir a Yucatán y no probar la cochinita pibil es imperdonable. Este manjar consiste en un guiso de carne de cerdo cocinada con un condimento prehispánico conocido como achiote, jugo de naranja y especias. Todos los ingredientes se envuelven en hojas de plátano y se hornea. Se acompaña de cebolla morada fileteada, salsa de chile habanero y una refrescante bebida de horchata.

• Barbacoa (típico de Hidalgo) La famosa barbacoa hidalguense es uno de los platillos típicos del centro del país. Para prepararla se utiliza un método de cocción prehispánico consistente en cavar un hoyo que se sutiliza a manera de horno. Al interior se coloca la carne de borrego y se cubre con pencas de maguey sobre las que arderán las brazas toda una noche. Al siguiente día se saca la barbacoa del horno y se come con tortillas recién hechas y salsa borracha.

• Cabrito (típico de Nuevo León) El platillo por excelencia de la Sultana del Norte es el cabrito. Se rostiza a las brazas y se come con tortillas de harina acompañadas de un buen guacamole y frijoles charros. Si visitas Monterrey no dejes pasar la oportunidad de comer esta suculenta especialidad.

• Chiles en nogada (típico de Puebla) Los chiles en nogada son el platillo tradicional del mes patrio (septiembre). Se dice que la receta original es obra de las monjas clarisas. Fueron preparados por primera vez para agasajar a Agustín de Iturbide con motivo de la firma de la Independencia de México. Es una de las recetas más laboriosas de la gastronomía mexicana. Se trata de un chile poblano relleno de fruta, carne molida de cerdo y de res condimentada con distintas especias. Se baña en una salsa de nuez y se decora con la colorida granada. Es un platillo de temporada que vale su sabor en oro.

• Tamales (todo el país) Los tamales son uno de los platillos con más variantes en la cocina mexicana. Su origen se remonta a la época prehispánica. Se elaboran prácticamente en todo el país y sus ingredientes dependen de la región donde se les prepara aunque el método de cocción al vapor es el mismo. Hay tamales envueltos en hoja de maíz o de plátano; los rellenos de los tamales son innumerables pero los más populares son los de salsa verde con carne de cerdo, de mole con pollo y los dulces con uva pasa.

• Pozole (típico de Guerrero) Al pasar por Guerrero pide un buen plato de pozole estilo guerrerense. El pozole, al igual que los tamales, tiene un pasado prehispánico. Era un alimento ritual que con el mestizaje se transformó en un caldo elaborado con maíz cocido, y carne de cerdo o pollo. Al servirse se le agrega lechuga, rábanos, cebolla, orégano seco, limón y un toque de chile piquín. Suele ser el platillo principal en fiestas y celebraciones especiales. La versión guerrerense incuye chicharrón de cerdo y aguacate como guarniciones.

• Carnitas (típico de Michoacán) Las carnitas michoacanas son uno de los platillos más consumidos a diario en México. Se trata de carne de cerdo frita en manteca con un toque de refresco de cola y naranja que le da una apariencia caramelizada. Se comen preparadas en tacos con salsa, cebolla y cilantro. Uno de los sitios más famosos para probar este platillo es la ciudad de Quiroga localizada a una hora de Morelia.

• Birria y tortas ahogadas (típico de Jalisco) La tierra del tequila y el Mariachi presume deliciosos platillos como la birria: un caldo rojizo preparado con la salsa de varios chiles y carne de chivo (cabra). Es muy socorrido para contrarrestar la resaca. Por otra parte, las tortas ahogadas son panes blancos rellenos de carne de cerdo deshebrada (carnitas) bañadas en una salsa picante y cebolla.

• Tacos al pastor (todo el país) Un clásico de clásicos. No hay taquería en México que no ofrezca el taco al pastor. Se dice que es la adaptación de una receta traída por los inmigrantes árabes que se establecieron en Puebla. Frente a un asador se coloca un “trompo de carne” de cerdo adobada que se cocina girando lentamente. Para servirlo, el taquero corta finas láminas de carne con las que prepara los tacos. Se acompañan con un trozo de piña, limón y salsa picante.